Il palcoscenico dei mie concerti è il solo luogo nel quale davvero mi senta a casa. Il solo in cui non ci sia l’esilio.

Miriam Makeba è stata, e sempre sarà, colei che è riuscita a dare la voce al dolore dell’esilio, il suo e di tutti gli altri. Considerata l’imperatrice della canzone africana e ribattezzata Mama Africa, la cantante è diventata il simbolo della liberazione del Sudafrica e del riscatto, nonché dell’orgoglio nero.

Indice

La bambina africana nata dal fango

La storia di Miriam Makeba inizia il 4 marzo del 1932 in una piccola capanna di un compound nei pressi di Johannesburg. C’era il fango e la povertà, c’era il Sudafrica distrutto e lacerato dalla politica estremista di discriminazione razziale perseguita dalle minoranze bianche.

Sua madre era una sangoma di etnia swazi e suo padre, morto quando lei aveva sei anni, era uno Xhosa. Miriam nasce piccolissima e deperita, a occuparsi del parto è sua madre, che è infermiera, perché i medici lavorano solo per i bianchi. La famiglia è povera, anzi poverissima. Suo padre cerca lavoro e prega affinché sua figlia riesca a sopravvivere. Mentre nella terra dei contrasti c’è chi ricava il lusso più ostentato.

Qualunque nuova era della Storia cominciasse la nostra terra offriva la risorsa naturale che in quel momento occorreva: diamanti e oro per le teste coronate nell’era delle monarchie, carbone durante la rivoluzione industriale, petrolio nell’epoca delle automobili, uranio nell’era atomica. Fu per accaparrarsi queste ricchezze che i colonizzatori europei combatterono l’uno contro l’altro. Noi africani non fummo consultati né degnati della minima attenzione. Fummo spinti da parte, derubati della nostra terra, e quando protestammo fummo massacrati. Da allora sono passati trecento anni, ma il peso di quell’oppressione grava ancora sulle nostre spalle, senza essere in alcun modo divenuto più leggero

La passione per il canto

Quando suo padre muore Miriam si ritrova a vivere insieme ai suoi fratelli, alle sorelle, alla nonna e ai cugini. Sua madre, invece, la vede poco, una volta al mese: pulisce le case a Johannesburg. Ma quando va a trovarla è affascinata da quel mondo fatto di canti e danze tradizionali, lo stesso che la terrorizza però quando in strada si sentono solo le urla dei poliziotti bianchi che fermano i neri senza i permessi di soggiorno.

Nella scuola riservata a quelli come lei, i neri, Miriam viene coinvolta dal maestro di canto che rimane estasiato dalla sua voce. La introduce subito nel coro degli studenti. Nel 1947 arrivano in Sudafrica Re Giorgio d’Inghilterra e sua figlia, la principessa Elisabetta. Miriam si esibisce per loro, la sua voce incanta.

Ma non è tempo per dedicarsi ai sogni o alle speranze: quello stesso anno il Partito nazionalista degli afrikaners rivendica la proprietà della regione. Nasce l’apartheid. Il Sudafrica non appartiene agli indigeni locali, loro sono ospiti, e neanche troppo graditi. La radio diffonde le nuove regole: i neri non possono fare le stesse cose dei bianchi e quando parlando con gli afrikaners devono rispondere solo “Sì, padrone“.

Miriam è tra quelle persone, tra i neri che lavorano per i bianchi. È cameriera, lavandaia e bambinaia e quando può, continua a cantare senza farsi sentire. A diciassette anni rimane incinta e va a vivere a casa dei genitori di Gooli, il suo fidanzato. Poco dopo nasce Bongi. Ma la vita per Miriam qui non è facile, il suo fidanzato è violento fisicamente. Così lo lascia e torna a vivere dalla nonna, poi da sua zia a Johannesburg. È qui che si esibisce Cuban Brothers, è qui che viene notata da una band molto famosa nel Paese: i Manhattan Brothers.

I Manhattan Brothers e l’esordio

Entra a far parte dei Manhattan Brothers, sono loro che la ribattezzano Miriam Makeba invece di Zenzi. Con loro inizia a fare tour nella regione. Si guadagna da vivere e può pagarsi l’affitto in uno dei distretti per i neri. Non è facile neanche il successo però: il rischio che la polizia li fermi e non gli conceda il lasciapassare è alto.

I bianchi non vogliono trattarci come esseri umani perché è più facile tenerci sotto controllo se pensano che siamo come degli animali

Ma Miriam continua a cantare. Registra il suo primo album e la canzone Lakutshuna Ilangu, da un canto xhosa. Il brano oltrepassa l’oceano, in America vogliono la versione in inglese.

Una sera, durante il suo concerto, conosce un uomo che fa parte dell’African National Congress, associazione nata nel 1912 in difesa dei diritti dei neri. È Nelson Mandela, il futuro presidente del Sudafrica.

La cantante colleziona un successo dopo l’altro. Riesce a trasformare il dolore della situazione che vive in una voce strabiliante, grintosa, unica. Viene scritturata per partecipare a un documentario sulla vita dei neri in Sudafrica. Come back Africa, diventa l’inno dell’African National Congress, e nel 1960 viene accettato al Festival di Venezia. C’è anche Miriam. Tutti la guardano e la osservano con curiosità, soprattutto i bambini: non hanno mai visto una donna africana.

Arrivano così nuovi ingaggi, richieste di tour e concerti. I Media internazionali la descrivono come il talento più rivoluzionario del secolo. Miriam Makeba viene invitata a New York a incontrare i delegati dei paesi africani e a diventare il simbolo dell’Africa che vuole essere libera.

Le sue battaglie

Miriam non è una diva: i suoi spettacoli sono impegnati. Si esibisce davanti a studenti, operai e lavoratori, sente il bisogno di far conoscere la vera situazione africana. Diventa la voce della protesta. In America arrivano dei rifugiati, ma non hanno buone notizie per lei: due dei suoi zii sono stati assassinati e sua madre è morta.

La cantante vuole tornare a casa ma non può farlo. Le dicono ufficialmente che il suo passaporto non è valido, ma la verità è che la sua voce è diventata troppo pericolosa. Miriam viene esiliata.

Belafonte la coinvolge in un raduno organizzato da Martin Luther King. Sono gli anni in cui si raccontano le diversità e le analogie tra il Sudafrica e l’America, quelli dove emergono i crimini commessi contro la sua gente. Miriam scrive e canta e la sua Forbidden games diventa una metafora del desiderio di libertà del suo popolo.

“Rivolgo un appello alle Nazioni Unite – dirà nel 1963 davanti ai membri della Commissione speciale per i problemi dell’apartheid presso l’Onu – affinché usino la loro influenza per far aprire le porte di tutte le prigioni e di tutti i campi di concentramento che ci sono in Sudafrica, nei quali migliaia di persone – uomini, donne, bambini – sono attualmente detenuti”.

La voce potente del suo discorso arriva fino al suo Paese di origine e per quella viene dichiarata una criminale. I suoi dischi vengono messi al bando, nessuno potrà più ascoltarla: le viene tolta la sua arma più potente, la voce.

Ma Miriam continua a cantare e nel 1966 ricevere il Grammy per la migliore incisione folk con l’album An Evening with Belafonte/Makeba. I testi raccontano esplicitamente la situazione drammatica che vivono i neri sudafricani sotto il regime dell’apartheid.

La fine di un sogno e l’inizio di un altro

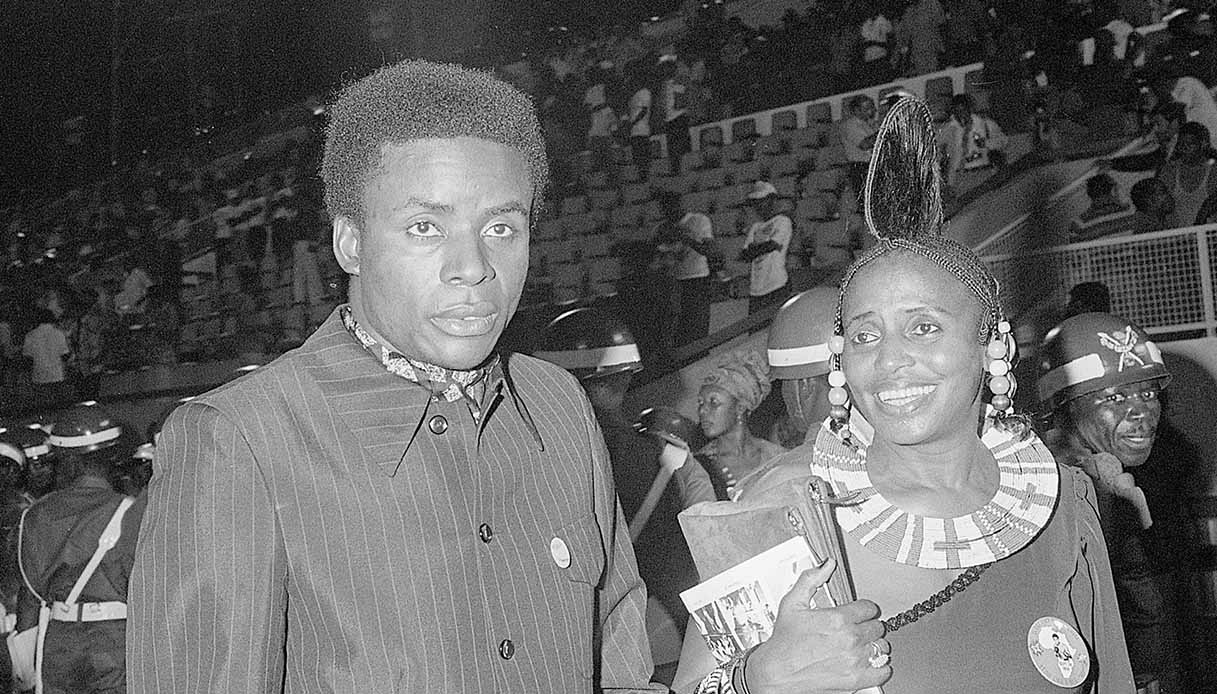

Miriam conosce Stokely Carmichael, un’attivista estremista per i diritti civili considerato in America una minaccia, e se ne innamora, fino a sposarlo. Questo compromette inevitabilmente la sua carriera nel Paese e il suo sogno di diventare una star crolla. Non è più una cantane ma una rivoluzionaria, nel bene e nel male.

Ma questo non la ferma e, anzi, ricomincia proprio dal suo Paese, dall’Africa. Il presidente della Guinea, Ahmed Sékou Touré, l’aiuta a rientrare nel Paese offrendole un passaporto. Miriam ritorna lì, anche se tra epidemie, povertà e problemi politici, non sarà facile per lei.

Io ho fatto la scelta di parlare sempre dei problemi del mio Paese, di conseguenza quei governi che sentono solidarietà verso il mio popolo e desiderano la libertà per la mia gente, mi considerano come la rappresentante dei miei fratelli e sorelle. Ogni volta che ricevo un passaporto onorario da un qualsiasi Paese, lo accetto in nome del mio popolo

In America però ci ritorna, nel 1975, e lì ci resta come delegata della Guinea presso le Nazioni Unite. Nel 1976 viene dichiarato dall’Onu l’Anno internazionale contro l’apartheid, riconosciuto, finalmente, come un crimine internazionale e contro l’umanità.

Mama Africa

Tornerà ancora nella sua terra Miriam, pur dovendo affrontare uno dei dolori più grandi della sua vita: la perdita della figlia Bongi. “Mia figlia è morta perché l’esilio l’ha fatta impazzire – racconterà Miriam nella sua biografia – e per vendicare la sua morte e le morti di tanti familiari e della mia gente, io devo continuare a parlare contro il razzismo e la violenza assassina che insanguina e insudicia la mia casa”.

La televisione svizzera la raggiungerà in Africa per girare un film sulla sua vita che uscirà, però, solo nel 2011, con il titolo Mama Africa.

Nel 1986 a Bruxelles riceverà il Premio per la pace e continuerà a cantare in giro per il mondo. Nel 2005 inizia uno strepitoso tour mondiale per dire addio alle scene, cantando in tutti i Paesi visitati negli anni, spesso da rifugiata politica. Canta persino a Castel Volturno, in Italia. Lo fa per combattere il razzismo, lo sfruttamento e la camorra.

“Morirò cantando e in piedi”, aveva detto e predetto. E morì proprio così, poco dopo il concerto del 9 novembre in Italia, in quella township nostrana che Miriam avrebbe voluto abbattere con la forza grandiosa della sua voce, ormai simbolo di libertà.