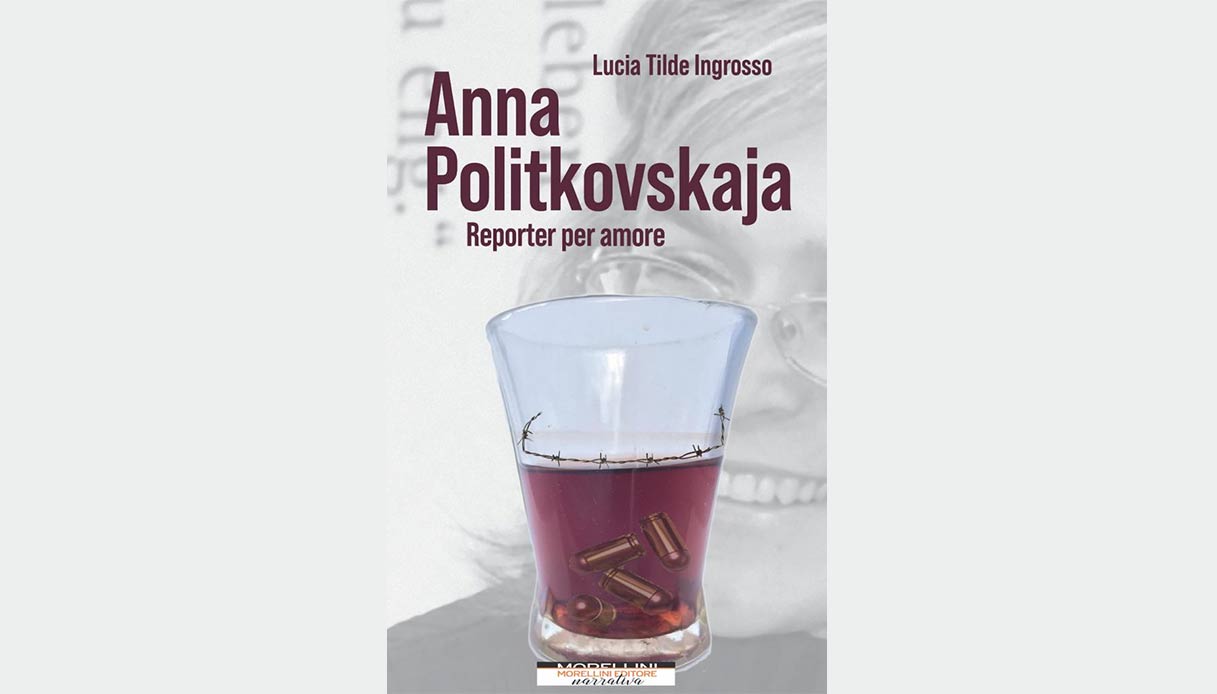

Oltre vent’anni fa, era il 1999, Vladimir Putin prendeva il potere e, riferendosi ai separatisti ceceni, dichiarava: «Li perseguiteremo dappertutto e quando li troveremo, li butteremo dritti nella tazza del cesso». Da lì partì una guerra sanguinosa e terribile che fece decine di migliaia di morti (30mila solo fra i civili). Oggi lo vediamo scatenare contro l’Ucraina una nuova guerra, assurda e insensata come tutte le guerre. In quel momento a raccontare la guerra contro la Cecenia c’era una donna coraggiosa e indomita, protagonista di un romanzo in uscita il 3 marzo: “Anna Politkovskaja. Reporter per amore.”

Anna era figlia di genitori sovietici di nazionalità ucraina, di stanza alle Nazioni Unite, era nata a New York il 30 agosto del 1958. Dopo aver lavorato per il giornale Izvestija, comincia a seguire per la Novaja Gazeta il conflitto in Cecenia. Vince, tra i tanti premi, il Global Award di Amnesty International per il giornalismo in difesa dei diritti umani. A Mosca accetta il ruolo di negoziatrice nell’assedio del teatro Dubrovka. Subisce un tentativo di avvelenamento mentre è in volo per Beslan dove si consuma un crimine di guerra, verrà uccisa il 7 ottobre del 2006, a Mosca, un sicario le spara 5 colpi e l’ammazza nell’ascensore del palazzo.

Abbiamo incontrato l’autrice, di questo libro, Lucia Tilde Ingrosso, che è riuscita a raccontare la vita di questa giornalista pensando per lei un finale diverso da quello reale, per darle, almeno con la fantasia, la conclusione che avrebbe meritato in vita.

Chi era Anna Politkovskaja e perché la sua vicenda è oggi tanto attuale?

Era una giornalista della Novaja Gazeta, che prese a cuore il destino del popolo ceceno. Anna andò in Cecenia oltre 40 volte, per raccontare quella guerra. Soffrì freddo, fame, sete. Subì attentati e ricevette minacce. Ma tenne duro fino alla fine. Poteva venire in Occidente, dove era amata, ma scelse di restare in Russia e lì, alla fine, fu uccisa. Le dinamiche sono sempre le stesse: i moventi sono gli interessi economici, Putin incarna l’ideale di un leader forte e in Occidente i politici hanno le mani legate a causa della dipendenza energetica.

Ci avviciniamo all’8 marzo. Perché Anna Politkovskaja è un simbolo per tutte le donne?

Dopo che fu uccisa, il dittatore della Cecenia Ramzan Kadyrov commentò: “Era una donna, doveva stare in cucina”. Per il romanzo ho raccolto testimonianze di persone che l’hanno conosciuta o ammirata. Sia l’attrice Lella Costa che l’eurodeputato Pierfrancesco Majorino hanno sottolineato proprio questo aspetto: è stata uccisa anche in quanto donna. Ai governanti dava fastidio che lei mettesse in discussione la loro autorità. La chiamavano “donna non rieducabile”. Anna è stata la giornalista numero 211 uccisa dopo il crollo dell’Unione Sovietica e la numero 28 dall’elezione di Putin. Adesso in Russia i giornalisti muoiono di meno, in compenso quelli non allineati con il regime vengono messi ai margini, screditati.

Che aspetti personali di Anna racconti nel tuo romanzo?

Ho avuto la fortuna di intervistare Nadezda Azhgikhina, una sua collega nonché amica intima. Mi ha raccontato che Anna si era sposata giovane, con un giornalista molto in auge. Avevano avuto due figli, poi lei aveva iniziato a lavorare come giornalista. Aveva preso a cuore la causa del popolo ceceno, al punto di lavorare fino a notte fonda. Suo marito Alexander tornava a casa, dalla finestra la vedeva ancora al lavoro e andava al bar a farsi una birra. Poi, alla fine, l’aveva lasciata. “Con Anna mi sembra di stare sempre in cima a un vulcano” aveva detto. E la situazione, alla lunga, lo aveva sfinito. Un piccolo scoop che racconto è che, dopo la fine del suo matrimonio, si innamorò ancora, di uno straniero. Nel mio romanzo provo a scrivere per lei un finale diverso, grazie all’incontro con un uomo di Mantova, durante la sua presentazione, unica italiana, al Festivaletteratura del 2005. Io non c’ero, ma l’ho ricostruita nei minimi dettagli grazie alla testimonianza di Nicola Nobili, suo interprete in quell’occasione.

Leggendo il tuo libro, e amando gli animali, sono rimasta colpita dal rapporto di Anna con il suo cane Van Gogh.

Era un trovatello. In passato era stato picchiato e abbandonato due volte. Lei lo aveva adottato in un momento particolarmente difficile della sua vita, suo padre era morto, sua madre era in ospedale e le minacce erano più numerose che mai. Unica luce: sua figlia era in dolce attesa. Fatto sta che Van Gogh era malato e faceva la pipì dappertutto e in continuazione, tanto che gli amici suggerirono ad Anna di liberarsene. Ma lei si rifiutò. Non volle tradirlo, temeva che ne sarebbe morto. Diceva di lui: “Tutti ti piantano, tutti si stancano di te, solo il cane non smette mai di amarti”.

Che messaggio vuoi dare con questo libro?

Voglio dire alle persone di aprire gli occhi. Di non subire prevaricazioni e ingiustizie. Ma anche di sperare, fino all’ultimo, nel lieto fine.